France d’Ancien Régime : 4 dures réalités de la vie avant la Révolution

Avant la Révolution française, la vie en France était définie par l’Ancien Régime. Cette époque de l’histoire de France s’est étalée sur trois siècles et a vu se succéder deux dynasties dirigeantes. Pour la plupart des Français à cette époque, la vie était dure et incertaine. La menace d’une mauvaise récolte planait toujours sur les villes et villages les plus pauvres de France. Contrairement à la majorité paysanne, les classes supérieures bénéficiaient d’avantages fiscaux et administratifs majeurs, en particulier le clergé. La stratification sociale était la règle du jour. Comment ces dures réalités ont-elles finalement éclaté lors de la Révolution de 1789 ?

1. La société d’Ancien Régime rendait la mobilité sociale difficile

Dans les ouvrages sur l’Ancien Régime, les historiens divisent généralement la société française en trois États. Le Premier État était composé de l’Église catholique et de son clergé. Le Second État était composé de la noblesse. Le Tiers État, qui représentait jusqu’à 98 pour cent de la population française, comprenait des paysans, des artisans et des propriétaires de petites entreprises. Bien que le système des successions passe sous silence les nuances de la vie sociale de l’Ancien Régime, il reste un bon cadre pour comprendre la stratification sociale dans la France pré-révolutionnaire.

Les classes sociales étaient omniprésentes sous l’Ancien Régime. Cela pourrait rendre la mobilité sociale ascendante presque impossible. Il était courant que le Premier et le Second État se mélangent ; la majorité des religieux catholiques de haut niveau étaient issus de familles nobles. Mais pour ceux qui étaient nés dans le Tiers, il était quasiment impossible de gravir l’échelle sociale. Si vous étiez né pauvre dans la France de l’Ancien Régime, vous resteriez probablement pauvre pour le reste de votre vie.

Parce que le Tiers État englobait de nombreux groupes différents de personnes, certains possédaient inévitablement plus de moyens que d’autres. Le XVIIIe siècle verra un changement majeur dans la fortune de certains tiers-états. L’économie française est restée majoritairement agricole, mais la croissance économique au cours de la première moitié du siècle a permis l’émergence d’une nouvelle classe d’affaires : les bourgeoisie.

Recevez les derniers articles dans votre boîte de réception

Inscrivez-vous à notre newsletter hebdomadaire gratuite

Ces membres les plus riches du Tiers État pouvaient acheter des titres de noblesse et s’élever au-dessus de leur rang d’origine. Beaucoup étaient encore plus riches que les nobles les plus pauvres. Pourtant, le bourgeoisie n’aimait pas les privilèges du premier et du deuxième pouvoir. Cette colère fut l’un des principaux moteurs des troubles révolutionnaires dans les années 1780.

2. L’État impose strictement l’orthodoxie religieuse

Il serait impossible de séparer la France de l’Ancien Régime de l’influence de l’Église catholique. L’Église contrôlait le système éducatif français et imposait l’adhésion de tous les sujets français. S’il y avait un critère pour être Français, celui de suivre la foi catholique était le plus important.

Les liens entre la monarchie française et l’Église de Rome remontent au début du Moyen Âge. Les rois depuis Clovis Ier et Charlemagne se présentaient comme des défenseurs de la foi dans leurs domaines. Des tensions ont parfois éclaté entre la couronne de France et le pape, comme lors de la papauté d’Avignon au XIVe siècle. Cependant, l’autel et le trône n’ont jamais vraiment essayé de se séparer. Sous l’Ancien Régime, les papes considéraient la France comme la fille aînée de l’Église. De François Ier à Louis XIV et au-delà, les dynasties des Valois et des Bourbons se sont attachées à l’Église.

Avec la montée de la Réforme protestante, le statut de l’Église catholique en France est menacé. Catholiques et protestants ont mené une série de guerres entre 1562 et 1598. Le conflit n’a pris fin que lorsque le roi Henri IV, protestant converti au catholicisme, a publié l’édit de Nantes, accordant les libertés religieuses aux protestants français.

Cependant, le petit-fils d’Henri, Louis XIV, va progressivement supprimer les libertés des protestants. Cela a abouti à l’exode de plus de 150 000 protestants de France dans les années 1680. Des centaines de milliers de protestants supplémentaires sont restés dans le royaume, contraints de cacher leur religion. Les persécutions s’atténueront avec le temps, mais les protestants n’obtiendront toujours pas la liberté de culte avant 1789.

Le protestantisme n’était pas non plus la seule menace religieuse pour l’Église et l’État dans la France de l’Ancien Régime. Un mouvement de réforme est apparu au sein même du catholicisme : le jansénisme. Les adeptes de ce mouvement théologique unique ont défié la hiérarchie de l’Église sur ce qu’ils considéraient comme des innovations dans la doctrine chrétienne. Par exemple, les érudits jansénistes ont mis davantage l’accent sur la prédestination que l’Église dominante.

Pour le roi Louis XIV et ses alliés à Rome, cette dissidence ne tiendrait pas. Le roi de France ferma les monastères jansénistes et emprisonna les critiques religieux. Partout où venait la menace religieuse, l’Ancien Régime cherchait à tout prix à imposer l’orthodoxie catholique, avec plus ou moins de succès.

3. La fiscalité était très irrégulière et affectait différemment les différentes successions

La fiscalité dans la France de l’Ancien Régime était une affaire compliquée et déséquilibrée. Même sous les règnes politiquement absolutistes de Louis XIV et Louis XV, la monarchie française était incapable de créer et d’appliquer un système fiscal à l’échelle du royaume. Différents domaines étaient taxés de différentes manières. Contrairement à aujourd’hui, la France ne disposait pas d’une monnaie cohérente et standardisée.

Malgré toute cette désunion fiscale, la fiscalité sous l’Ancien Régime présentait certains points communs. L’un des plus importants était le système de la dîme. La loi exigeait que tous les Français (y compris les nobles) versent chaque année dix pour cent de leurs revenus à l’Église catholique. En partie grâce aux dîmes, l’Église est devenue l’une des institutions les plus riches de toute la France.

Une autre sombre réalité du système fiscal de l’Ancien Régime était que tout le monde ne payait pas les mêmes impôts. La charge fiscale pesait en grande majorité sur les membres du Tiers État. Les Premier et Deuxième États ont dû verser une certaine somme d’argent au gouvernement, mais ces paiements étaient disproportionnellement inférieurs à ceux de leurs compatriotes les plus pauvres. Les historiens citent ce système fiscal inégal comme un autre facteur majeur qui a conduit à la Révolution française.

4. La France de l’Ancien Régime n’avait pas de langue commune

Aujourd’hui, les Français sont très fiers de leur langue nationale. Cependant, l’idée même d’une langue française nationale standardisée est une évolution moderne. Sous l’Ancien Régime, personne ne parlait vraiment français en dehors des élites sociales. La communication entre des personnes de différentes provinces aurait sans aucun doute été pour le moins difficile.

Les langues parlées dans la France de l’Ancien Régime dépendaient du lieu de résidence. La famille des langues romanes (dérivées du latin) prédominait dans tout le royaume, mais il n’existait pas de langue vernaculaire standard pour toute la France. Les Français du nord du pays parlaient des langues et des dialectes différents de ceux des Sudistes. Dès le XVIe siècle, la Couronne tenta d’établir une langue nationale à des fins administratives. Cependant, les efforts des premiers personnages comme le cardinal Richelieu ne porteront leurs fruits qu’à la fin des années 1800.

Les spécialistes modernes de la linguistique historique classent les langues françaises pré-modernes en deux branches principales : langues dol et le langues doc. Le langues dol étaient parlés dans le nord, tandis que le langues doc avait le plus de locuteurs dans le sud. Le langues dol autour de Paris évoluera au fil des siècles pour devenir le français standard, imposé par les gouvernements successifs à travers le pays.

Le langues doc finirait par donner naissance à la langue occitane moderne, qui compte encore des locuteurs dans les régions du sud de la France comme Toulouse. De manière quelque peu surprenante, l’occitan continue de manquer d’une seule norme écrite. Malheureusement, de nombreux dialectes occitans sont aujourd’hui menacés, en raison de la diffusion du français standard.

Les autres langues de la France de l’Ancien Régime n’appartenaient pas du tout à la famille romane. En Bretagne, au nord-ouest, les habitants parlaient le breton, une langue celtique plus étroitement liée au gallois qu’au français. La région du nord-est de l’Alsace était majoritairement germanophone. Après le XIXe siècle, le français supplantera largement ces langues, mais elles n’ont pas totalement disparu.

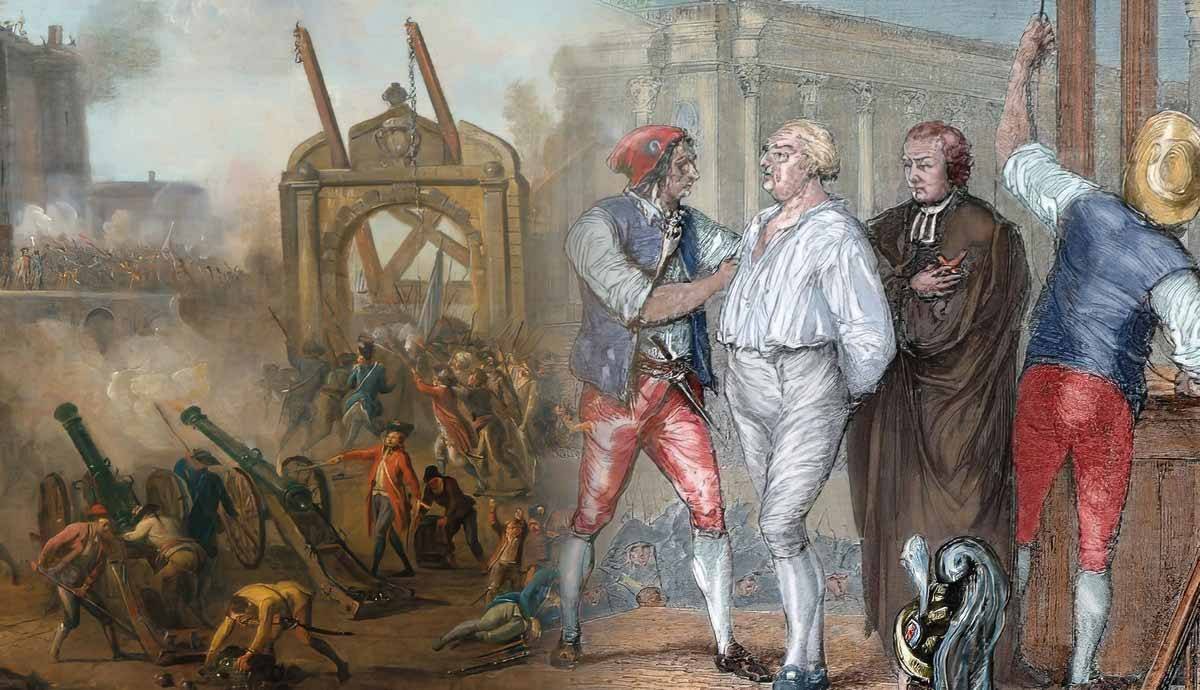

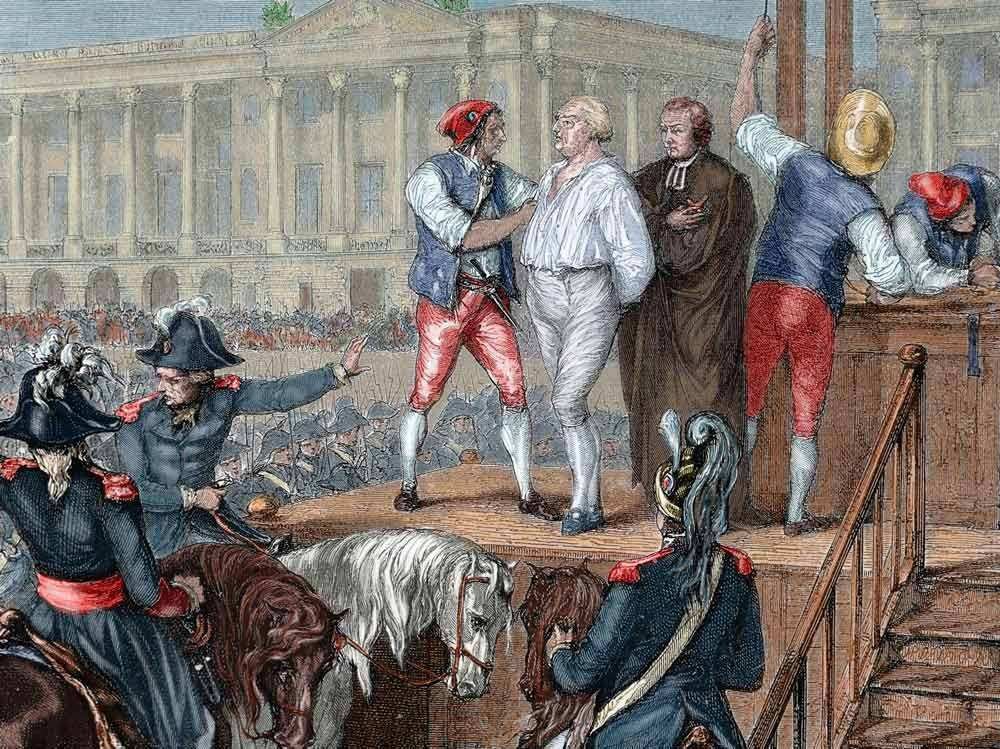

L’effondrement de l’Ancien Régime et la formation de la France moderne

L’Ancien Régime français était à la fois rigide et adaptable. Au cours de trois cents ans, la France a connu des changements sismiques sur les plans démographique, religieux et économique. L’Église catholique et la Couronne ont tenté de forger un sentiment d’uniformité, mais elles n’y sont pas toujours parvenues. L’absolutisme politique ne s’est en aucun cas traduit par l’unité nationale (au sens moderne du terme).

En 1789, les luttes économiques de l’Ancien Régime et l’insistance à rester fidèle à l’ancienne hiérarchie sociale se sont révélées ingérables. Non seulement le bourgeoisie se sont soulevés, mais les classes les plus pauvres se sont également levées. Finalement, la dynastie des Bourbons céda. L’Église catholique a également été persécutée par les révolutionnaires enragés dans les années 1790.

Alors que la Révolution française tentait de tout balayer de l’Ancien Régime, elle échoua finalement. L’Ancien Régime avait défini trois cents ans d’histoire de France. Alors que la France entrait dans le XIXe siècle, ses nouveaux dirigeants faisaient de leur mieux pour effacer le passé, mais ils ne parvenaient pas à revenir complètement en arrière. Les peuples français, aux prises avec les idéologies de l’Ancien Régime et de la Révolution, perdureront jusque dans notre époque contemporaine.