En France et en Allemagne, c’est la politique, et non la nationalité, qui dicte les préférences énergétiques.

Depuis 2000, sous Jacques Chirac, aucun président français n’avait effectué de visite d’État en Allemagne. C’est donc avec une certaine anticipation que le chancelier Olaf Scholz a accueilli son homologue Emmanuel Macron, du 26 au 28 mai à Berlin, Dresde et Münster, à quelques jours des élections européennes et dans une année marquée par de nombreuses commémorations de la Seconde Guerre mondiale. S’exprimant lors d’une conférence de presse à la fin de son séjour, Macron a déclaré que les deux gouvernements étaient convenus de renforcer leur partenariat dans un certain nombre de domaines stratégiques, notamment la décarbonation et la transition climatique.

Si ces mots doivent signifier autre chose que des vœux pieux, les deux dirigeants pourraient faire pire que de penser à leur coopération énergétique. Mais les partisans des énergies renouvelables de Berlin et les partisans de l’atome de Paris pourront-ils un jour être d’accord ? Malgré les récentes querelles sur l’utilisation de l’énergie nucléaire, le rôle du gaz dans la transition énergétique et l’avenir des moteurs à combustion, nos recherches franco-allemandes à la Grenoble Management School et au Deutsch-Franzsisches Institut fr Umweltforschung de (Karlsruhe Institute of Technology) montrent que les Français et les citoyens allemands partagent des points de vue étonnamment similaires sur l’énergie.

Deux profils énergétiques apparemment inconciliables

Sur le papier, tout semble opposer les approches énergétiques de ces deux pays.

La France, ce n’est un secret, dépend fortement de l’énergie nucléaire. En 2023, le secteur représentait 72 % de son mix électrique, soit le pourcentage le plus élevé pour un pays au monde. Alors que la catastrophe de Fukushima en mars 2011 a incité l’Allemagne voisine à abandonner progressivement le nucléaire, le président conservateur français Nicolas Sarkozy s’est alors engagé à ne pas réduire sa dépendance à l’égard de l’atome, une décision qui, selon lui, aurait brisé le consensus politique des 65 dernières années. au risque de détruire des emplois dans l’industrie française. La position pro-nucléaire a continué de se développer sous le président Emmanuel Macron. Compte tenu du vieillissement des centrales, de l’augmentation attendue de la demande en électricité et d’objectifs climatiques de plus en plus ambitieux, Macron a révélé en février 2022 son intention de construire six nouveaux réacteurs nucléaires EPR d’ici 2035, en vue d’en ajouter éventuellement huit supplémentaires d’ici 2050.

L’Allemagne, en revanche, ne pourrait pas avoir des politiques plus différentes. La catastrophe de Fukushima, qui a longtemps été le siège d’un puissant mouvement antinucléaire, a conduit même des physiciens de formation et ancienne défenseure de l’énergie atomique, alors chancelière Angela Merkel, à remettre en question ses convictions quant à la possibilité d’une énergie nucléaire sûre. Trois mois plus tard, le Parlement a voté l’élimination progressive de l’énergie atomique d’ici fin 2022. Ses plans climatiques l’engagent à produire 80 % de son électricité à partir de sources d’énergie renouvelables d’ici 2030. Les critiques soulignent que cela a conduit l’Allemagne à dépendre du charbon pour la production d’électricité. (~ 25 % en 2023), mais il est prévu d’éliminer progressivement toute production d’électricité à partir de charbon d’ici 2038.

Des politiques différentes, des attitudes similaires

En tant qu’observateurs de la politique énergétique, nous nous attendions à ce que ces deux profils de pays se traduisent par des préférences énergétiques différentes entre les citoyens. Et pourtant, nos recherches racontent une autre histoire. Notre récente enquête auprès de plus de 2 000 personnes (dont 1 006 participants en France et 1 004 en Allemagne) montre que dans l’ensemble, le soutien aux énergies renouvelables, aux combustibles fossiles et à l’énergie nucléaire correspond aux préférences politiques des citoyens.

Classement des préférences en matière d’énergies : les énergies renouvelables devant le nucléaire, le charbon à la traîne

DFIU/GEM, Fourni par l’auteur

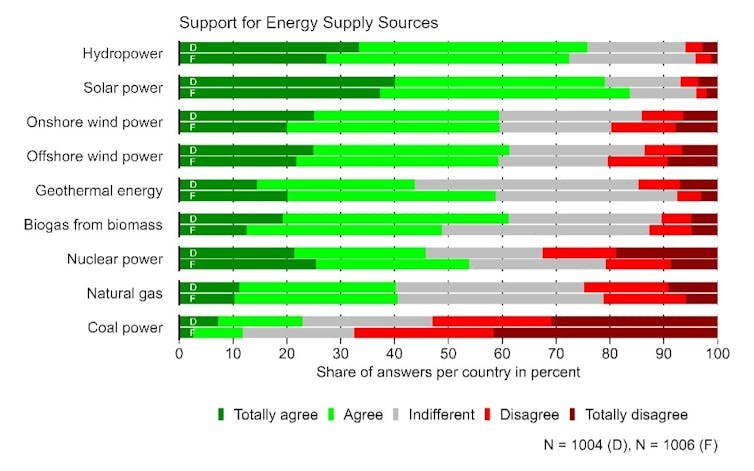

Interrogés sur leur soutien aux différentes sources d’énergie pour la production d’électricité, les personnes interrogées en France et en Allemagne indiquent un fort soutien aux sources d’énergie renouvelables, en particulier l’énergie solaire et hydroélectrique, mais aussi l’énergie éolienne terrestre et offshore (voir Figure 1).

Dans le même temps, la part des opposants à l’énergie éolienne terrestre et offshore (c’est-à-dire ceux qui répondent totalement en désaccord ou en désaccord) est de 6 points de pourcentage plus élevée en France qu’en Allemagne. Les Français ont tendance à privilégier plus souvent l’énergie géothermique (comme l’eau des sources chaudes, par exemple), tandis que les Allemands privilégient le biogaz.

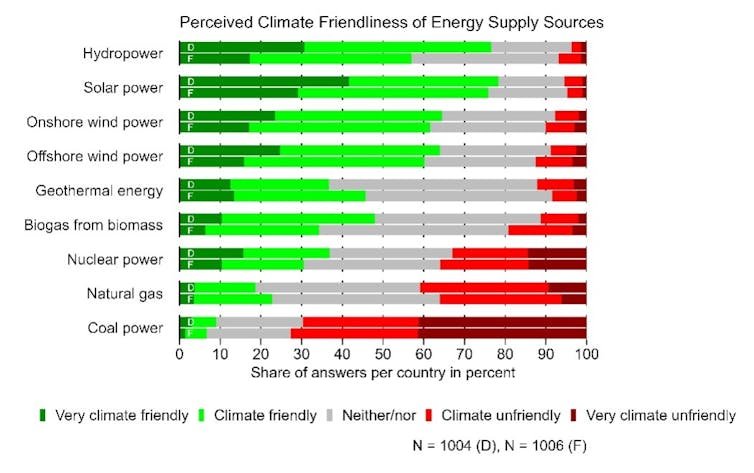

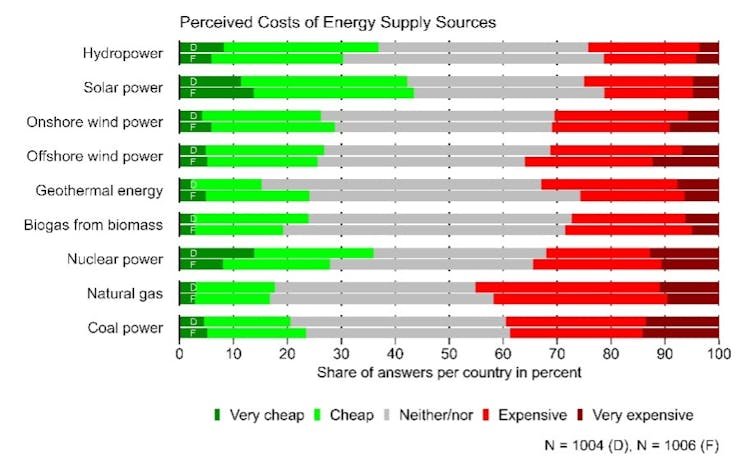

Le soutien à l’énergie nucléaire est certes plus fort en France qu’en Allemagne, mais c’est de peu si l’on considère que Berlin l’a déjà progressivement abandonné. Mais les résultats montrent également une plus grande opposition au nucléaire en Allemagne qu’en France (33 % d’opposants en Allemagne, contre 21 % en France). Étonnamment, une plus grande proportion de personnes interrogées en Allemagne qu’en France considèrent l’énergie nucléaire comme respectueuse du climat (voir figure 3) et bon marché (voir figure 4). Le charbon a plus de partisans en Allemagne qu’en France, mais se retrouve de loin au bas de l’échelle de popularité dans les deux pays.

Des analyses supplémentaires révèlent qu’en Allemagne, les partisans de l’énergie nucléaire ont également tendance à soutenir le charbon et le gaz naturel, ce qui indique une préférence d’une partie de la population pour les technologies traditionnelles. Au contraire, en France, il n’existe aucun lien entre le soutien public au nucléaire et à l’énergie au charbon, peut-être parce que l’énergie au charbon en particulier a joué un rôle mineur dans le mix électrique français au cours des dernières décennies.

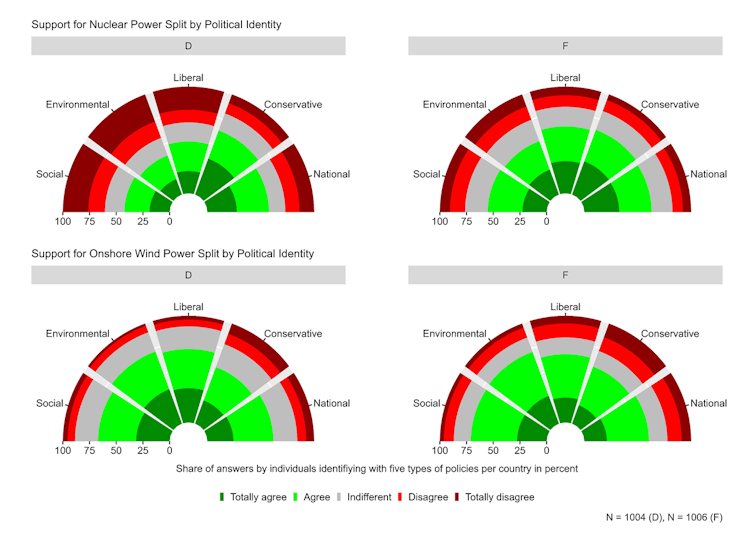

Les tendances politiques sont essentielles

Le soutien aux différentes sources d’énergie semble remarquablement similaire en France et en Allemagne. Toutefois, au sein de chaque pays, les préférences sont fortement liées à l’identité politique. Dans les deux pays, les individus s’identifiant aux politiques orientées vers l’environnement ont tendance à montrer un plus grand soutien aux énergies renouvelables tout en s’opposant au charbon et à l’énergie nucléaire. En Allemagne (mais pas en France), ce groupe affiche également une plus grande opposition au gaz naturel.

En France, l’absence de corrélation entre l’adhésion aux politiques environnementales et l’opposition au gaz naturel est surprenante, le gaz naturel étant considéré comme la deuxième technologie la moins respectueuse du climat par les sondés (voir Figure 3). Une explication pourrait être que, par rapport à l’Allemagne, le gaz naturel joue un rôle nettement moindre dans le mix électrique déjà décarboné en France.

En revanche, les participants s’identifiant comme conservateurs montrent moins de soutien aux énergies renouvelables et ne sont pas aussi fermement opposés au charbon, au gaz naturel et à l’énergie nucléaire. De plus, les individus s’identifiant aux politiques d’orientation nationale démontrent un plus grand soutien à l’énergie nucléaire dans les deux pays, peut-être parce qu’ils perçoivent l’énergie nucléaire comme un moyen efficace de réduire la dépendance aux importations énergétiques (Figure 5). En Allemagne (mais pas en France), ce groupe affiche également un plus grand soutien au gaz naturel, au biogaz et au charbon.

DFIU/GEM

Les coûts de l’énergie

DFIU/GEM, Fourni par l’auteur

En France et en Allemagne, les fortes différences dans le soutien public aux différentes sources d’énergie se reflètent dans des perceptions différentes du public quant à leur respect du climat (voir Figure 3). En revanche, les perceptions du coût de la production d’électricité varient moins selon les différentes sources d’énergie (voir Figure 4). Néanmoins, l’identité politique semble influencer la perception des coûts : en Allemagne, les individus qui s’identifient comme conservateurs et nationalistes ont plus tendance à considérer l’énergie nucléaire, le charbon et le gaz comme bon marché.

En France, cette tendance ne s’observe que pour l’énergie nucléaire. Une explication de cette différence entre les pays pourrait être que, par rapport à l’Allemagne, les prix de l’électricité pour les ménages étaient nettement inférieurs en France au cours des dernières décennies, où elle était principalement produite par l’énergie nucléaire. Cependant, ceux qui s’identifient aux politiques orientées vers l’environnement sont plus enclins à percevoir les sources d’énergie renouvelables comme peu coûteuses dans les deux pays.

DFIU/GEM, Fourni par l’auteur

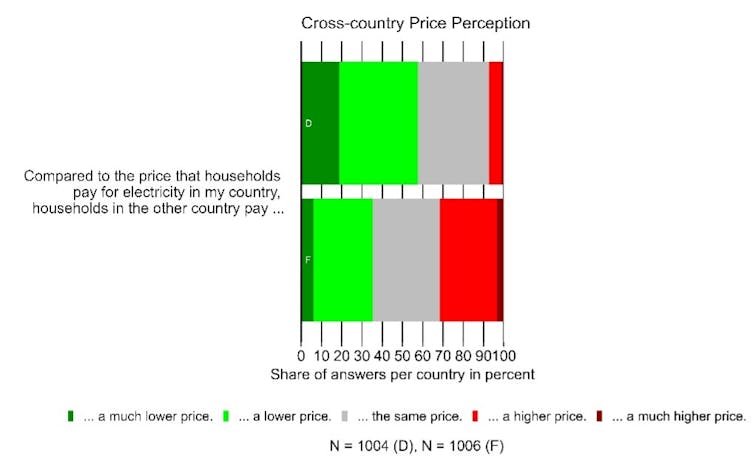

En raison des disparités dans le mix électrique et des politiques fiscales, les prix de l’électricité pour les ménages sont nettement plus élevés en Allemagne qu’en France. Au cours du second semestre 2023, les ménages allemands étaient aux prises avec des tarifs pouvant atteindre 40 cents par kWh, ce qui représentait le prix le plus élevé de l’UE, tandis que leurs homologues français étaient confrontés à un taux comparativement inférieur de 25,5 cents par kWh.

Une large majorité de personnes interrogées en Allemagne reconnaissent que l’électricité est moins chère pour les utilisateurs finaux de l’autre côté du Rhin (voir figure 5). En revanche, les personnes interrogées en France semblent moins conscientes des différences de prix entre les deux pays, avec des proportions presque égales estimant que l’électricité est moins chère ou plus chère en France qu’en Allemagne.

DFIU/GEM

Au-delà de la polarisation franco-allemande

Pour surmonter les divergences politiques en matière de politique énergétique, il ne suffira pas que les hommes politiques français et allemands se contentent de souligner le caractère écologique des énergies renouvelables, car la plupart des citoyens des deux pays en sont déjà conscients. Il semble plutôt nécessaire de montrer comment l’utilisation de sources d’énergie renouvelables peut favoriser une évolution positive des prix à la consommation, de la compétitivité et de la souveraineté énergétique en France et en Allemagne, des arguments plus susceptibles d’influencer les conservateurs.

Au-delà de ces informations sur les sources d’énergie, l’enquête examine également le soutien à la transition énergétique, définie comme l’ensemble des mesures visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre telles que le dioxyde de carbone causées par la production et la consommation d’énergie.

Les personnes interrogées dans les deux pays et tous bords politiques se sont déclarées favorables à la transition énergétique dans leur propre pays (56 % en faveur en Allemagne, 61 % en France) et moins de 17 % des personnes interrogées s’y opposent. Dans les deux pays, environ deux tiers des personnes interrogées conviennent que la France et l’Allemagne devraient coopérer davantage pour propulser la transition énergétique, et moins de 10 % sont opposés à des liens plus étroits. Malgré cela, beaucoup ne savent pas comment s’y prendre. Voyons si ce soutien à une plus grande coopération entre les États membres de l’UE se reflétera dans les résultats des prochaines élections européennes.