Frances Macron veut construire 14 nouveaux réacteurs nucléaires d’ici 2050. 6 est plus réaliste – Energy Post

Le président français Macron parle d’une renaissance du nucléaire, après des années d’incertitude quant à son avenir. L’objectif est de construire 14 nouveaux réacteurs d’ici 2050. Mais Jonathan Bruegel à l’IEEFA dit que c’est irréaliste. Le secteur nucléaire français a de nombreux atouts. Elle produit jusqu’à 80 % de la production totale d’électricité du pays, soit la part la plus élevée du nucléaire dans le mix de production au monde, et sans CO2. Cependant, La France n’a pas construit de réacteur nucléaire depuis 1999et retards de construction et dépassements de budget l’achèvement de son dernier réacteur, Flamanville 3, démarré en 2007. Et avec bon nombre des 56 réacteurs actuellement opérationnels arrivent à la fin de leur durée de vie de 40 ans, il faut décider s’il faut les arrêter ou prolonger leur durée de vie de 10 ou 20 ans grâce à des réaménagements majeurs. Bruegel examine les fondamentaux et estime que un objectif plus réaliste est de construire 6 nouveaux réacteurs d’ici 2050et à prolonger la durée de vie de 13 (ou un maximum de 20) réacteurs. Cela laisserait la part du nucléaire dans le mix français 2050 à un maximum de 40 % et, de manière plus réaliste, à 30 %.

Le président français Macron parle d’une renaissance du nucléaire, après des années d’incertitude quant à son avenir. L’objectif est de construire 14 nouveaux réacteurs d’ici 2050. Mais Jonathan Bruegel à l’IEEFA dit que c’est irréaliste. Le secteur nucléaire français a de nombreux atouts. Elle produit jusqu’à 80 % de la production totale d’électricité du pays, soit la part la plus élevée du nucléaire dans le mix de production au monde, et sans CO2. Cependant, La France n’a pas construit de réacteur nucléaire depuis 1999et retards de construction et dépassements de budget l’achèvement de son dernier réacteur, Flamanville 3, démarré en 2007. Et avec bon nombre des 56 réacteurs actuellement opérationnels arrivent à la fin de leur durée de vie de 40 ans, il faut décider s’il faut les arrêter ou prolonger leur durée de vie de 10 ou 20 ans grâce à des réaménagements majeurs. Bruegel examine les fondamentaux et estime que un objectif plus réaliste est de construire 6 nouveaux réacteurs d’ici 2050et à prolonger la durée de vie de 13 (ou un maximum de 20) réacteurs. Cela laisserait la part du nucléaire dans le mix français 2050 à un maximum de 40 % et, de manière plus réaliste, à 30 %.

Principales conclusions

- Étant donné que les nouveaux projets nucléaires ont été confrontés à d’importants retards de construction et à des dépassements de coûts, le projet français de construire 14 nouveaux réacteurs d’ici 2050 est irréaliste.

- Le nucléaire devrait continuer à jouer un rôle clé dans le secteur électrique français, mais pas au détriment de la croissance des énergies renouvelables.

- La politique française est récemment passée d’un engagement à réduire la production nucléaire à des appels à une renaissance de la technologie.

- La forte dépendance de la France à l’égard du nucléaire a permis de maintenir les émissions de son secteur électrique à un niveau relativement faible, mais l’a exposé aux nombreux défis associés à cette technologie.

Sécurité énergétique

À la suite de l’invasion à grande échelle de l’Ukraine par la Russie en février 2022 et de la forte réduction de l’approvisionnement en gaz par gazoduc russe vers l’Europe, les prix spot de l’électricité sur le continent ont grimpé en flèche et ont durement touché les consommateurs industriels et de détail. Les prix ont culminé en août 2022 et sont restés historiquement élevés jusqu’en 2023. Les prix sont désormais revenus aux niveaux d’avant 2022.

Au cours des deux dernières années, les importations européennes de gaz russe ont été largement remplacées par du gaz naturel liquéfié (GNL) provenant de sources alternatives. Les réductions et les mécanismes de réponse à la demande ont contribué à absorber le choc des prix. Les consommateurs de l’Union européenne ont fait preuve d’une grande résilience dans leur capacité à réduire leur consommation d’énergie. La part de la Russie dans les importations de gaz de l’UE est passée de 40 % en 2021 à moins de 15 % aujourd’hui (y compris les approvisionnements en gazoducs et en GNL).

Dans le cas de la France, cette crise énergétique a été particulièrement difficile car elle a coïncidé avec la mise hors service de nombreux réacteurs nucléaires pour des travaux de maintenance.. En 2022, le pays était importateur net d’électricité pour la première fois depuis plus de 40 ans. En 2023, alors que la plupart des réacteurs nucléaires ont été remis en service, le pays est redevenu un exportateur net d’électricité. L’épisode illustre les risques d’exposition de la France à l’énergie nucléaire..

Le nucléaire domine le mix énergétique français depuis les années 1980

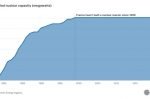

Le développement des centrales nucléaires en France a commencé dans les années 1970, en partie en réponse à l’embargo pétrolier de l’OPEP de 1973. L’énergie nucléaire était considérée comme un moyen d’assurer l’indépendance énergétique du pays. La première centrale a été mise en service en 1977. De nouvelles unités ont ensuite été ajoutées au système sur une base quasi annuelle jusqu’en 1999. (voir graphique 1).

Au cours de cette période, La capacité nucléaire française atteint 61,5 gigawatts (GW). Cela se traduit par une moyenne de 400 térawattheures (TWh) de production par an, soit 70 à 80 % de la production totale d’électricité du pays, selon les années. La France possède la plus grande part du nucléaire dans son mix de production au monde et se classe deuxième derrière les États-Unis en termes de capacité installée. Ajoutées à sa capacité hydroélectrique de 25 GW, les deux technologies peuvent répondre en moyenne à 90 % de la demande électrique de base et de pointe de la France, sans CO2..

La France a également développé une industrie pour exporter ses réacteurs nucléaires. La dernière technologie, le Réacteur Pressurisé Européen (EPR)a été livré en Finlande, en Chine et au Royaume-Uni.

Cependant, comme le montre le graphique 1, La France n’a pas construit de réacteur nucléaire depuis 1999ce qui signifie que son expertise en EPR n’a pas profité autant qu’elle aurait pu à son parc nucléaire national. La construction du dernier réacteur, Flamanville 3, a débuté en 2007. Il n’est pas encore mis en service. Jusqu’à présent, le projet a pris 12 ans de retard et dépasse presque quatre fois le budget prévu..

Avec de nombreux réacteurs arrivent à la fin de leur durée de vie de 40 ansles décideurs doivent choisir entre leur fermeture ou la prolongation de leur exploitation de 10 ou 20 ans grâce à d’importants programmes de réaménagement.

Un changement de politique voit la France planifier une renaissance nucléaire

Le rôle du nucléaire dans le futur mix énergétique français est devenu un débat politique de plus en plus crucial et controversé.

Après son élection à la présidence en 2012, François Hollande s’est engagé à réduire la part du nucléaire dans la production électrique française à 50 % d’ici 2035, avec un plan de démantèlement ambitieux. Cependant, aucune tranche nucléaire n’a été démantelée sous sa présidence et aucune date de déclassement juridiquement contraignante pour les centrales n’a été fixée. Le seul l’engagement contraignant était de plafonner la capacité nucléaire française à 63 GW.

Lors de son premier mandat entre 2017 et 2022, le président Emmanuel Macron ne s’est engagé dans aucun changement de politique nucléaire, reportant ainsi le débat. Les réacteurs nucléaires de Flamanville 1 et 2 ont été démantelés en 2020 car ils avaient dépassé leur durée de vie de 40 ans et aucun accord n’avait été conclu avec l’exploitant EDF pour un important programme de carénage.

des reproches

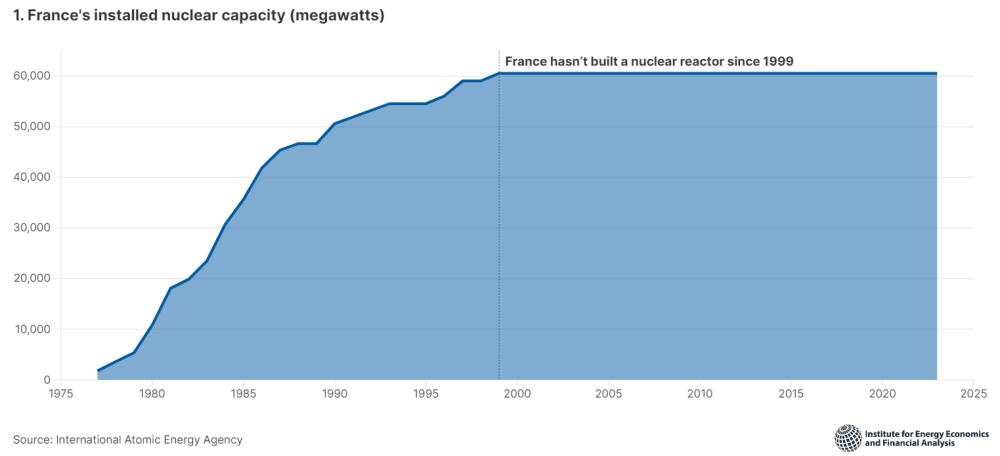

Durant son second mandat, Macron a appelé à une renaissance nucléaire et a annoncé son objectif de construire 14 nouveaux réacteurs d’ici 2050, visant implicitement le maintien des 63 GW de capacité et de la part du nucléaire dans le mix de production d’électricité. L’annonce a été fortement critiqué de tous les bords politiques, l’argument principal étant que le nucléaire ralentirait la croissance des énergies renouvelables. Des inquiétudes ont également été soulevées quant aux défis associés à la technologie nucléaire, tels que problèmes de sécurité, longs délais de construction, dépenses d’investissement massives (voir graphique 2), coût actualisé de l’électricité supérieur à celui des énergies renouvelables et de la gestion des déchets..

SOURCE : IRENA (Renouvelables),EDF (Nucléaire)

Malgré son rôle dans la réduction des émissions de carbone, le nucléaire ne doit pas limiter la croissance des énergies renouvelables

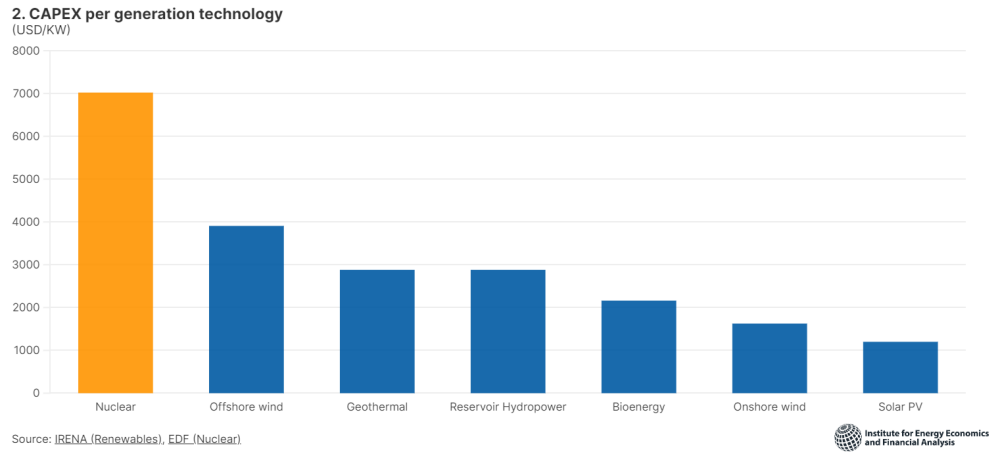

Il est indéniable que le nucléaire a contribué à ce que les émissions du secteur électrique français soient relativement faibles. Les émissions sont les cinquièmes plus faibles d’Europe, avec 53,5 g de CO2 par kilowattheure, derrière les pays dont le mix électrique est dominé par l’hydroélectricité.: Islande, Suisse, Suède et Norvège. L’intensité des émissions du secteur électrique français est 10 fois inférieur à celui de l’Allemagne et 15 fois inférieur à celui de la Pologne (voir graphique 3).

Le nucléaire n’est pas considéré comme une technologie renouvelable puisque l’uranium est nécessaire, mais le débat reste ouvert sur la question de savoir si le nucléaire est vert. L’avantage évident de cette technologie est de fournir une production de base stable et sans CO2 pour une longue durée de vie opérationnelle.

Bien que ses défis soient bien connus (ex. : sécurité, coûts, gestion des déchets), le projet français de construire 14 nouvelles tranches nucléaires d’ici 2050 semble pour le moins irréaliste.

Retards de construction et dépassements de coûts importants rencontrés par les deux derniers EPR, Flamanville 3 en France et Olkiluoto3 en Finlandeprouvent que construire en moyenne un réacteur tous les deux ans jusqu’en 2050 n’est pas un objectif réalisable.

Le nucléaire doit certes continuer à jouer un rôle clé en France pour atténuer la crise climatique, mais pas en désavantageant la croissance des énergies renouvelables.

Six nouveaux réacteurs d’ici 2050, c’est réaliste

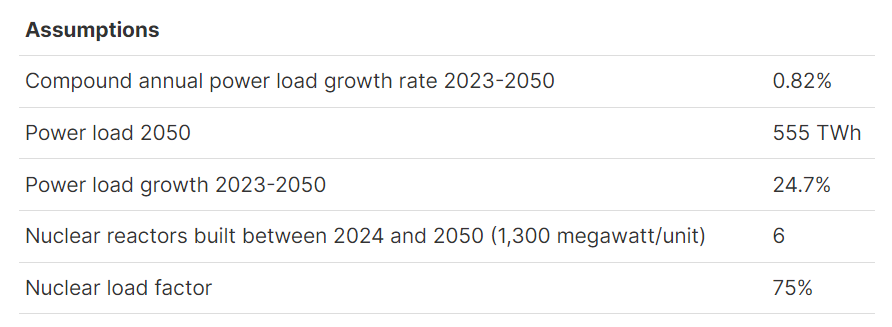

Les hypothèses suivantes établissent les conditions d’évaluation de la part du nucléaire dans le mix électrique français en 2050 :

En supposant les paramètres ci-dessus (six réacteurs construits entre 2024 et 2050 semble une estimation raisonnable compte tenu du délai nécessaire pour Flamanville 3 et Olkiluoto3),La durée de vie de 13 des 56 réacteurs nucléaires actuellement opérationnels devrait être prolongée de 20 ans. atteindre une part de 30% de nucléaire dans le mix électrique. Pour atteindre 40 %, il faudrait prolonger la durée de vie de 20 réacteurs de 20 ans. Jusqu’à présent, aucun accord n’a été trouvé entre le gouvernement, l’Autorité de sûreté nucléaire française et l’exploitant de la centrale EDF pour mettre en place un programme de radoub d’extension de la durée de vie.

Par conséquent, selon l’IEEFA et sur la base des hypothèses ci-dessus, la part du nucléaire dans le mix français 2050 pourrait être au maximum de 40% et de manière plus réaliste de 30%complété par l’énergie éolienne terrestre et offshore, le solaire, la biomasse et l’énergie marémotrice.

***

Jonathan Bruegel est analyste du secteur de l’énergie chez IEEFA Europe

Cet article est publié avec autorisation